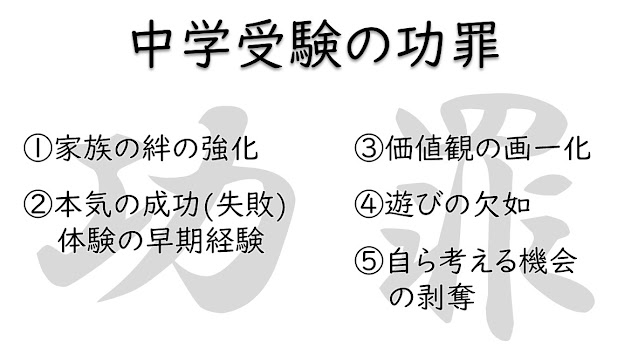

【功】得たもの

① 家族の絆の強化

ここまで家族がひとつのことに向かって一致団結したことは、これまでありませんでした。目標達成の為、本人の勉強集中を妨げる要素はできるだけ家族生活の中から排除しました。

大好きだった旅行を諦め、習い事も辞め、週末にどこか出かけるでもなく家で宿題をやり、父母も極力外での飲みは入れないようにしました。親によるサポート面においては、志望校選定から出願に至るまでの支援はもちろん、朝晩と子どもが宿題をやったかどうかの確認、テストの振り返り、弱点単元の特定&対策と、できる(と思われる)ことは全てやってきました。

何者かに憑りつかれたかのように邁進する一団の空気を察してなのか、そっとしておいてあげようという配慮なのか、親戚一同にも気を使わせてしまいました。

おじいちゃん、おばあちゃんが家に遊びに来たり、旅行に誘ったりすることもなくなり、集中環境を作ることに親族皆で陰ながら協力してくれました。

まさに家族一丸となって、みんなで山の頂上を目指すことは、子どもがまだ親の言うことを聞いてくれるこの時期にしかできない、とても貴重な経験でした。

算数・理科を教えたがる父と、親には指図されたくない子どもがぶつかったことは数え切れません。

「なら、もう絶対教えてやらん!」という決裂宣言が、個別指導塾の追加課金の引き金となったことは、今となっては楽しい思い出です。

中学受験は親子受験。親もいろいろと、試されてるなぁ、と感じる場面はたくさんありました。

耐え忍ぶ、信じる、感情を抑える、言葉を飲み込む、演じる・・・

そんな中学受験もあと約1か月で終わりを迎えます。

決して優秀でも、右肩上がりでも、順風満帆でもないここまでの道程、あんだけ「ほんま、早く終わってくれー」、と懇願してた受験生活ですが、ここまでくると、もはや、名残惜しさすら覚えてきます。

ずーと雲で隠れて見えなかった山の頂がようやく見えかけた、という感覚かもしれません。

我が家の場合は、親の至らなさを補って余る程の子どもの楽観的な性格に助けられた部分が大きく、脱落することなくここまで来ることができました。

お陰様で、受験というイベントが家族の絆を強くしてくれたという実感を持つことができました。精神的にまだ未成熟な子どもが主人公の中学受験は、子もそうですし親にとっても、合う合わないがあるので無理強いをすると場合によっては親子関係を崩してしまうこともあるので、道中、子どもの様子(と親自らの心身状態)をよくよく観察することが必要です。

② 本気の成功(失敗)体験の早期経験

全ての子どもにとって、泣いても笑っても中学受験は2月の上旬で終わります。中学受験、成功したのか失敗だったのかというのは、単に第一志望校に受かったか落ちたかではありません。たとえ滑り止めの第4、5志望校の合格のみで受験が終わったとしても、結果、大成功!となる場合があります。

そのご縁を頂けた学校に楽しく通い、遠い将来「この学校で学べてよかった!」と本人が思えることが出来れば万事OKです。どの学校に受かって、どの学校に落ちたかというのは受験の成否をはかる絶対的な尺度ではありません。

受験結果のいかんに関わらず、受験の成否を言いきれることがひとつあります。

途中で諦めることなくやり切ったかどうかです。すなわち、悔いを残さず全力で目標に向かって取り組むことが出来たかどうかです。

途中でさじを投げて「やーめたー」となってしまわずに、もがいてでも這いつくばってでも歩みを止めることなく、2月1日受験の朝、目標とする学校の門をくぐる。

行きたいと思った学校までたどり着き、その門をくぐることが出来たら、それだけで優勝なのです!

受験には白か黒かという分かりやすい結果が付いてくるので、結果とプロセスの重要性を誤解しやすいのですが、受験の成否は結果ではなく”プロセス圧勝”です。

人生わずか12年しか経験の無い本人としては、一歩引いてそのように受け取れないことも多いかもしれません。

でも合否結果は、あくまでその長い旅路の最後に付いてくる”おまけ”に過ぎません。合格・不合格という結果は、努力が実を結ばなかった悔しい思いと共に流す涙かもしれないし、逆に、神様がその行程の全てを見てくれていた喜びの笑顔かもしれません。

長い道中、投げ出さず、脱落せずに最後までやり切った経験は、その”おまけ”はどっちになるにせよ、12歳の子どもにとってこれまで手にしたことの無い大きなプレゼントになるのです。

長い人生の中でこれから何度も出くわすであろう”山”を目の前にした時に、怯むことなく立ち向かう力になるのです。

本気で力を尽くした過程の”おまけ”としてもたらされる涙と笑顔は、これまでの生涯で最も大きなプレゼントであり、本人の人生にとって代えがたい財産になります。本気で取り組んだ者にしか得られないプレゼント。人生の推進力となるそんな素敵な贈り物がもらえる受験体験。そりゃ、早いに越したことはありません。

【罪】失ったもの

③ 価値観の画一化

受験も後半、6年生ともなると毎月のように合格判定模試があります。(未熟な我が家は、親も子も)結果の偏差値を見て一喜一憂しちゃうことが多かったです。できなかった時は凹み、「もうヤダー」「受けないっ!」。できた時は「余裕じゃん」「これなら余裕で受かるっしょ!」。毎月大きく上下する偏差値に振り回され続けてきました。

自分の能力を表すひとつの代表値である偏差値。この数字が強力な曲者なのです。

偏差値は、ぱっと見、分かりやすいが故にとっても強力で、本来個性豊かな子どもを強制的に一列に整列させてその序列をつけちゃうし、数多ある特色豊かな中学校をも一列に強制整列させて、一元的モノサシの上に並べちゃう、とっても曲者なのです。

言わずもがな、偏差値はあくまで、「国算社理の筆記試験において受験者母集団中、自分が取った得点の相対的位置を示す」にすぎません。周りの受験者が筆記試験ができる子ばかりであれば、当然偏差値は低く出ます。

また偏差値は学校を比べる時にも持ち出されます。偏差値というモノサシを学校に当てることは、「その学校に通う生徒達が筆記試験においてどれくらいできたのかというたったひとつの側面で学校を評価する」にすぎないことです。

そんなの当たり前でしょ、なんだけど、盲目的に猪突猛進していると、その偏った見方が脳内を支配しちゃうんです。大人だってそうなんだから、いわんや子どもをや、です。

その分かりやすさから、偏差値はあたかも本当にその人や学校を代表する値のように錯覚させてしまう力があります。また別の副作用として、偏差値信仰主義が過ぎると、「偏差値は自分の努力に対する評価だ」と勘違いさせる力もあります。

「夏休み昼夜問わず毎日あれだけ勉強頑張ったのに9月の模試で偏差値が下がった、もうダメポ。。」

そんな時は一日おくことで、周りと比べた自分を一旦忘れる。心を落ち着かせた後、自分の答案用紙の中身に向き合うようにしました。

問題・答案の内容、回答のプロセスを改めてつぶさに観察し、「何が出来なくて、何はできたのか?」、「できなかったのは、何が原因で、今後どうすればいいのか?」を、子どもに細かに説明していきました。(その結果、家塾を開講、個別指導塾を導入し、オンライン家庭教師を追加し、週7日勉強体制に行きついてしまったのですが笑)

それでもやっぱり、相対的位置を分かりやすく表す偏差値の魔力は強大で、子どももそれを通して世界を見る癖がついてしまった部分は否めません。

「同じクラスのxx君が、高偏差値のxx学校を受けるみたい」っていう話を耳にしたり、インターネットやテレビで中学校を目にすると、いの一番に「あの中学校って偏差値どのくらいなの?」と聞いてくるようになりました。

中学受験は良くも悪くも「筆記試験の点数という、それ以外の力が働きにくい世界での勝負」です。白黒つけることが出来ないものが多くを占める実社会とは異なる特殊なゲームの世界です。

中学受験塾では当たり前のように毎週のテスト結果で塾の席順が入れ替わります。(先週のテストが一番出来た生徒が最前列のセンターをゲットできる仕組み)そんな世界を3年間経験してきて特殊な価値観が頭にこびりついちゃうのは覚悟の上でしたが、そこは諦めました。

クラスメイトや先生など多様性に富んだ私立中高一貫校における生活で、そのゆがんだ価値観が矯正されることを願います。後天的でいいので、12歳のあの当時は奇妙なゲームに身を投じていた、っていうことに気付いて欲しいし、世界の奥行きや広がりを感じられるような、心の余裕と時間の余裕を持てる6年間を過ごして欲しいと思います。

④ 遊びの欠如

我が子は受験の為、好きで続けてきた英語塾を中断しました。友達と公園で遊ぶことも、家で皆集まってゲームをやることも、旅行も帰省もほとんどご法度でした。

親も親で、始めた当初は、「うちは、ゆる受験だから~」とか言ってたんですが、一度レールに乗ったが最後、ブレーキをかけることはできず、突き進んできました。

身体的な遊びを失っただけでなく、子ども自身の精神的な遊びも奪ってしまった受験生活でした。塾では、全て来塾・帰塾がIC端末でトラッキングされ、その情報が親のスマホに飛んでくる仕組みになっています。本人にその意識があるのかないのか??だけど、我が子に常に首輪を付けたような生活でした。

また、苦手な教科・単元、どの教科をどんな手段で強化し補習すべきかということに子どもだけでは解決策を見出せません。塾の先生が導くこともあれば、親が手探りでネットで調べてオンライン家庭教師を見つけたり等、打ち手を考える必要があります。

詰め過ぎないよう、空き過ぎないよう子どもの様子を見ながらスケジュールを組んできました。その結果、ラストスパート時期である今、我が子は週7日、6:30~21:00過ぎまで勉強という、時間的にも精神的にも全く”遊び”が無い生活を送っています。

「終わらない受験は無い」「たかが2、3年」と言ったりしますが、長い人生の中でそんな時期があってもいいと思えるのは、長く生きてきた大人の視点であり、当の子どもはそうは捉えられません。

「なんで普通の小学生は遊んでるのに、自分はこんなに勉強しなきゃならないの?」って思うのはとても自然なことで、子どもの純真無垢な思いも分かるだけに、それをどうやって上手く手なづけ気持ちを乗せるのか、にはとても悩み苦戦しました。

開成や桜蔭などに行く子達は、空気を吸うように勉強をし、難問に挑むのが楽しくてしょうがないような、勉強=遊びの子だそうです。そうでない我が子にとっての遊びは、かつての英語だったかもしれません。小学生時代に彼からその遊びを奪ってしまった罪は重かったのでしょうか?

⑤ 自ら考える機会の剥奪

我が子にどんな人になって欲しいか、ともし問われたら、「自ら考える人」になって欲しいと答えます。

その一つの題材としての中学受験でもあったのですが、我が家の場合は決して成功とは言えませんでした。

ここで言う”考える”の対象は二つあります。ひとつは「目標達成のために自分がやるべきこと」、もうひとつは「学問として人文・社会学、数理・自然科学を学ぶこと」です。

ひとつ目の、目標達成のために自分が何をすべきか自ら考える、って大人にとってもなかなか深いお題ですよね。

中学受験の先達は言います。本当に伸びる子は親に言われたりやらされるのではなく、「自ら自発的に勉強をする」と。

我が家の場合は、(算数以外は)最後までその域に達することはありませんでした。

「やる気スイッチ」なるものが子どもの体のどこかにあって、きっといつかONになる時がくる!と思い続けてきましたが、ある出来事をきっかけに明確にある瞬間に自ら机に向かい出した、ということはありませんでした。

そんな感じで、のらりくらりだったので若干痺れを切らし、

「自立を促す」ということを二の次にしてでも、「やるべきことを実行する(させる)」方を優先してしまいました。かなりの部分、お膳立てしてきちゃいました。

週ごとに時間割を作成、毎朝その日の課題・過去問等について、「テキストの何~何ページ」、「丸付けも」と細かに指示をダイニングテーブルの一番見えるところに書きました。夜その「やることリスト」がどれくらい消化できたか、ノートをチェックします。どの単元の間違いが多いのか、その間違いが単純ミスなのか、理解不足なのか、知識忘却なのか。解いた内容を細かく確認していきます。日々の課題内容や毎週の試験結果に基づき、翌週のメニューを決めていくということを、6年生の7月末以降毎週繰り返してきました。

(自分自身、管理業務は嫌いじゃないけど)さすがに超が付くほどのマイクロマネジメントっぷりに、これでいいのか??と不安がよぎったことも正直ありました。

「勉強をしなさい!」って言ったことはありません。

そのかわり、

「合格判定模試 算数の計算と一行題の間違った問題をノートに、途中式もちゃんと書いて解き直しなさい!」

「理科メモリーチェックの2周目、間違った問題で残っているのを、今日中に最後までノートに解いて、丸付けまでしなさい!」

というようなことを毎日のように言って、紙に書き付けてきました。

「勉強、何したらいいの?」という言葉を一切口に出させない為に、明文化して子どもに直接指示を出してきました。

問題の難易度や課題の総量については、気を付けてコントロールしたからなのか、それとも単に我が子の思考回路を断線しちゃったからなのか、「やりたくない!」とか「こんなのやっても意味ないよ!」というボイコットを受けることはそれほどありませんでした。

それが逆に気持ち悪かったです。

疑いの目すら持たず言われるがままに、考えることなく人に言われたことを鵜呑みにするような思考を強化しちゃったんじゃないのか?と。

中学受験くらいの壁であれば、親伴走で乗り越えられるかもしれません。でもここから先の長い人生、大小さまざまな壁を乗り越えるには、もうひと成長する必要があります。我が子の今回の中学受験に関しては、その課題は先送りとなりました。

ふたつ目の、「学問として、問いに思索し、学ぶこと」についても、正直そんなこと言ってられる余裕はありませでした。

知らなかったことを知ることで、知識の点と点が線になる。社会の仕組みや自然摂理が垣間見えた瞬間の喜び、未知の世界を発見することの楽しさ、「学ぶ」ということの本当の魅力。中学受験を通じてその喜びや学びの持つ力の片鱗だけでも感じてもらえれば、とも思ったんですが、中学受験の目標(=入試本番で合格最低点を上回る)を強く意識すればするほど、回り道に感じられ、いかに効率よく点数を重ねられるかというゲームに集中することを選ばざるを得ませんでした。余裕なかったす。

ちょいと脱線ですが、小学校の算数が中学以降の数学と違うところは、「抽象化に逃げない」という点。日々の生活の中で具体的にイメージできる実数の世界で、できるだけ記号化(xとかπとか)を避けて、実用的な計算で答えを導きます。抽象の世界に行ってしまう前に、しっかりと小学生時代に具体の世界を味わい、理解を深めることは、その先ものごとを多面的に捉える力を付ける上でとても大切な土台になります。

例えば、算数の数列の単元だと、フィボナッチ数列も題材として出てくるのですが、なぜその数の並びが特別で、神秘的で、自然に内包されているのか?などについては、深く触れることなく素通りしました。

受験直前期のことです。社会の歴史やりたくない病が発生したことがありました。

「夏に、あれだけ時間をかけて歴史用語を頭に詰め込んだはずなのに、全部忘れちゃってて全くできない。あの全ての時間と努力は無駄だったんだよ!」

「こんなのやっても意味ないし!」

「社会に出て何の役に立つの!」

「こんなのGoogleで調べられるじゃん!」

言い返す言葉が見つかりませんでした。

そう、30年前。当時の自分そっくりだったから。社会という教科に対しては全く同じ思いを抱いていたからです。算数・数学についてはそんなことを思ったことはありませんでした。「積分できて何トクなの?」なんて、これっぽっちも思ったことないんです。社会とは正反対に。

人は根源的に学ぶことが好きな生き物です。生きるとほぼ同義くらいに学ぶという行為がある、と言っても良いと思います。「何のために学ぶの」じゃなくて、「学ぶために生きる」のです。

「学歴とか資格とか、将来の安心保障の為に今苦行を我慢して学習する」のではなく、

「学ぶことそれ自体が、世界を拡げてくれて、発見と喜びに満ちていて人生を豊かにしてくれる」のです。

そのような捉え方をすると、ひとつ大切なことに気づきます。我慢してする学習は本質的な学びじゃなく、心から楽しいと思えることに考えを巡らし、没頭することの方がよっぽど幸せ度が高く、そこから得られる喜びも大きくなります。

極端かもしれないけど、嫌いなことは学ばなくていい。好きなことをとことん突き詰めて欲しい。心からそう思います。

30年前と違うことがあるとすれば、今の時代はインターネット世界であり、AI世界であり、自分が嫌いなことを替わりに担ってくれるツールが周りに溢れる時代になってきました。テクノロジーの進化により、人は自分が最もモチベーション高く没頭できる領域にリソースを集中すればいい。そんな環境はより加速していくでしょう。

好きを見つけよう。好きに没頭しよう。

***

中学受験。得たものもあったけど、犠牲にしたことも多くあったと思います。

多感な時期、失敗、後悔、親の不徳・至らなさばかりで、ゆがんだ3年間を強いてしまいました。

でも、ゴールでありスタートである春はもう少し。

春のその先には、未だ見ぬワクワクする6年間が待っているよ。

さあ、一緒にラストスパートだ!